Texto: Julie Sopetrán

Catrina en la calle, Guadalajara (México) Foto: Julie Sopetrán

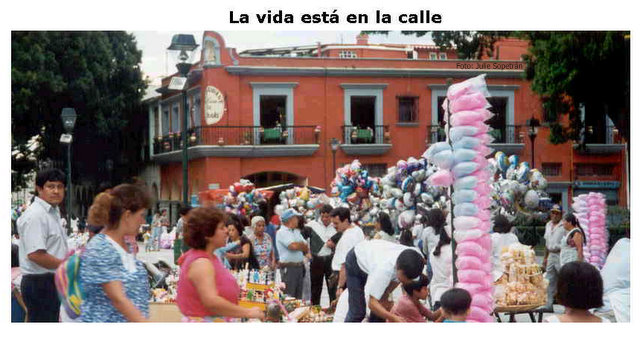

Se acerca la fiesta de Día de Muertos en México. Fiesta tradicional. Lo que entendemos como cesación de la vida, separación del cuerpo y del alma. Lo que vemos como esa figura descarnada del esqueleto humano, símbolo ancestral de esa muerte que nos asusta y nos asombra, mano airada portando su guadaña y de tantas formas expresada en las diferentes culturas... Es lo que siempre ha existido, es parte de lo que somos y es lo que se celebra en esta fiesta tan mexicana. Debemos saber, que en México, la muerte tiene otra cara, sí, es celebrada, es motivo de fiesta, de alegría, de recuerdo compartido y convertido en color, en retorno a la vida y tanto los niños en las escuelas, las familias en casa, como los artistas, los mercados, la ciudad, todo y todos la recrean en sus obras, cada año, en cada celebración de últimos de Octubre y primeros de Noviembre.

Recuerdo en uno de mis viajes a Michoacán, nos llevaron a comer a Mary Andrade y a mi a San Miguelito, un restaurante tan original, como hermoso, tan deliciosa su comida, tan convertido en museo, con su bazar, su galería de arte, su aspecto ceremonial y tantas cosas más que uno bien se podría pasar el día allí olvidándose del mundo, o sentarse en una de sus elegantes mesas degustando la gastronomía mexicana o esperando un buen novio. Su dueña, Cynthia Canelo, sus catrinas, distribuidas por sus cinco patios, su tienda de diferentes obras de arte, cosas, vajillas, dulces, cerámicas... Su San Antonio volteado, con la cabeza boca abajo y los pies para arriba, esperando a las solteronas para hacer el milagro.

Foto: Mary Andrade (San Antonio volteado con la cabeza para abajo y los pies para arriba. San Miguelito)

http://www.dayofthedead.com/

http://www.dayofthedead.com/

El altar de muertos con sus flores, sus fotografías, su comida, sus candelabros su olor a cempasúchil. Tendríamos que dedicar todo un artículo a este restaurante, donde puedes comprar hasta la mesa y las sillas, la vajilla o la mantelería donde se ha comido. Espectacular el ambiente y la atención a los comensales, así como los detalles tan especiales de este lugar que recomiendo visites para cuando vayas a México.

Pero el traer a cuento este lugar, es porque allí encontré una colección única, de los cien nombres que los mexicanos le dan a la muerte, son cartas con las que se puede jugar con estos nombres tan originales como: La Chingada. La Fregada. La Hilacha. La Rasera. La Matadora. La Cargona. La Huesos. La desdentada. La Jodida. La Pelleja. La Cabezona. La Chicharrona. La Canaca. La Indeseada. La Chiripa. La Chicharrona. La Chinita. La Patas de Hilo. La Patas de Catre. La Hilacha. Doña Osamenta. Patas de Catre. Costal de Huesos. La Siriquisiaca. La Fregada. La Pelada. La Espirituosa. La Chifosca. La Chicharrona. La Chupona. La Democrática. La Malquerida.

Dibujo del artista Erik Ricardo de Luna Genel

La Flaca. María Guadaña. La Enlutada. La Chupona. La Grulla. Patas de Popote. La Polveada. La Comadre. La Dama del Velo, La Indeseada. La Trompada. La Dama delgada. La Curamada. Patas de Ixtle. Patas de Hilo. La Chinita. La Raya. La Hora de la Hora... Sé que hay más pero sería imposible enumerar tantos nombres ocurrentes y de buen humor que el mexicano le da a la muerte.

Lo llaman lotería, y es un juego divertido para muchos mexicanos de Querétaro, de Guadalajara, de Michoacán, extendido ya a lo largo y ancho de todo el país, porque la muerte es y se presenta con calakitas, es una lotería mortuoria "hecha con humor y trazo fino".

Me dejó tan sorprendida como admirada de tantos nombres dedicados a la muerte y de los dibujos tan bien hechos por el artista Erik Ricardo de Luna Genel, diseñador gráfico, escenógrafo y actor, su compañía era Travestido, un artista al que algún día me encantaría entrevistar, por la investigación que él hizo pateando los pueblos y observando esos nombres que en cada lugar llamaban a la muerte, y haciendo una recopilación de todos ellos. Dibujos del artista Erik Ricardo de Luna Genel

Es un trabajo realmente admirable, por ello, quiero hoy rendirle un homenaje a este artista tan desconocido en España. Porque creo que su obra es única en el mundo y original cien por cien. Empezó con veinticuatro cartas, y creo que superó las cien.

Por si alguien quiere conseguir alguna de sus postales, papel picado, camisetas, cartas, etc., con el motivo de la muerte, su teléfono es 442-224.0910. Así lo indica en la colección que compré en San Miguelito hace ya algunos años.

Catrina en las calles de Guadalajara (México) Foto: Julie Sopetrán

En realidad La Pelona, es un personaje siniestro, pero que tiene que ver con cada uno de nosotros, queramos o no, todos vamos a morir, todos vamos a conocer a esta mujer tan estrambótica, tan humana y tan divina. Ojalá en España nos tomáramos la muerte con ese humor mexicano, con esa risa abierta y con esa naturalidad sin límites. La lotería de la muerte nos va tocando poco a poco a todos, es la lotería que lleva siempre un premio implicado, un número cero que marca el infinito misterio de desaparecer de este mundo, hasta convertirnos en el famoso "cero a la izquierda". Lo realmente bueno, es mirarlo y nombrarlo, sin miedo alguno, con una sonrisa, con el humor que borra lo tétrico, lo salvajemente triste.

Catrina expuesta en las calles de Guadalajara (México) Foto: Julie Sopetrán

Cada carta que ha realizado este gran artista, es un cuento vivo, una historia, un pasado y un futuro, un presente contaminado de inquietudes, de pasiones, de romanticismo, de tragedias, suicidios, pesadillas... Así todo ello nos hace ver, sentir a la muerte de otra forma, sin el pánico o el espanto, sin más, con picardía, como algo tan sencillo y tan natural como la vida misma, para poder hablar hasta reírnos de una forma normal, alegre, y... ¿Por qué no? Chistosa.

Catrina expuesta en las calles de Guadalajara (México) Foto: Julie Sopetrán

Tal vez todo comenzó con otro artista, el creador de la Catrina. Su inventor fue José Guadalupe Posada, nacido en 1852 en Aguascalientes, creador de más de veinte mil imágenes durante su carrera artística, él inventó la catrina mucho antes de la Revolución Mexicana. Sus caricaturas han recorrido el mundo entero y hoy son tan populares que a nadie se le puede pasar por alto la famosa muerte con sombrero de gala, como ejemplo de la clase más alta mexicana.

La Catrina, creada por José Guadalupe Posada

Después, los artistas mexicano han manifestado en sus obras, verdaderas bellezas, esculturas, pinturas, dibujos... Incluso Diego Rivera la materializó en su obra. Y todo en honor a la señora de los muchos nombres, la muerte, que según decía Posada, "es la más democrática ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera".

La Catrina, creada por José Guadalupe Posada

Después, los artistas mexicano han manifestado en sus obras, verdaderas bellezas, esculturas, pinturas, dibujos... Incluso Diego Rivera la materializó en su obra. Y todo en honor a la señora de los muchos nombres, la muerte, que según decía Posada, "es la más democrática ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera".

Catrina expuesta en las calles de Guadalajara (México) Foto: Julie Sopetrán

Catrina de Diego Rivera

Y lo más espectacular es contemplar en las calles de muchas ciudades mexicanas estas catrinas, realmente bellas, impresionantes, quieren confundirse con los transeúntes, pero no pueden, todos las miramos, queremos hacernos fotos con ellas, queremos que nos cuenten esos secretos que tanto nos preocupan del más allá... Ellas, hablan el mismo lenguaje, ellas son todas, la muerte.